Oleh:Muhammad Asyrofudin

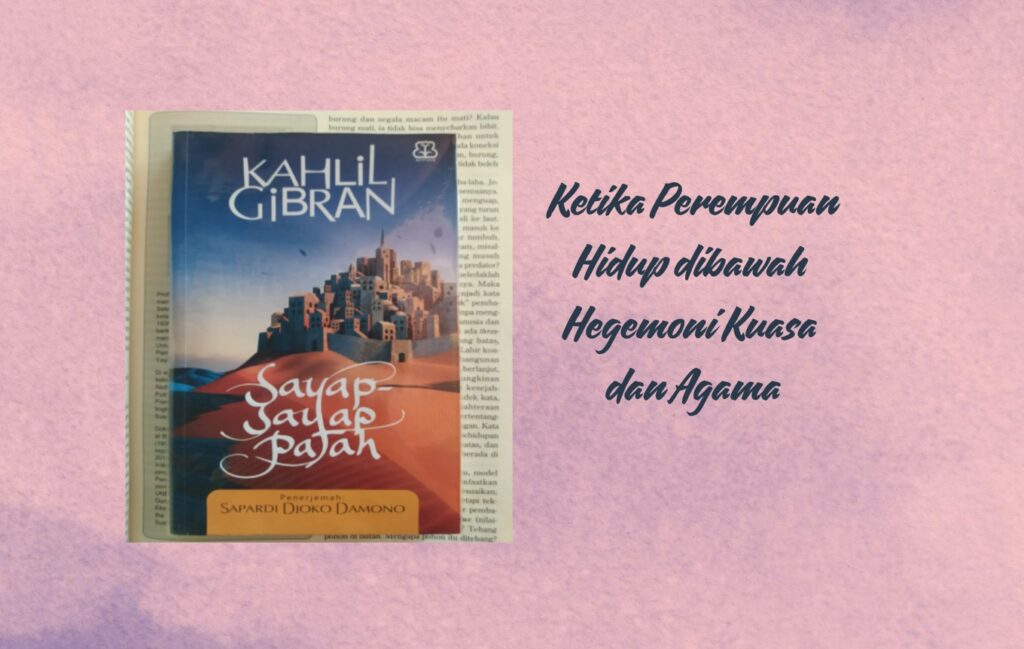

Judul Buku : Sayap-Sayap Patah

Penulis : Kahlil Gibran

Bahasa : Indonesia

Penerjemah : Sapardi Djoko Damono

Penerbit : Bentang Pustaka

Tahun Terbit : Cetakan pertama, Maret 2021

ISBN : 978-602-291-787-8

Jumlah Halaman : 127

Tulisan ini akan membawa kita menyelami sebuah mahakarya dari sastrawan legendaris, Kahlil Gibran, berjudul Sayap-Sayap Patah (judul asli: Al-Ajnihah Al-Mutakassirah). Layaknya kisah cinta klasik yang melegenda seperti Layla Majnun atau Romeo-Juliet, novel ini menghadirkan narasi cinta yang mendalam, namun terhalang oleh belenggu.

Gibran, yang menerbitkan karyanya ini pertama kali dalam bahasa Arab pada tahun 1922 (dan dikenal dalam bahasa Inggris sebagai Broken Wings), berhasil menyentuh hati banyak pembaca, termasuk di Indonesia, berkat sentuhan sang maestro penerjemah, Sapardi Djoko Damono, yang menjadikan edisi terjemahan tahun 2021 ini sebagai best seller.

Novel ini berlatar belakang Lebanon, tanah kelahiran Kahlil Gibran, seorang penyair sekaligus sastrawan Amerika-Lebanon. Di dalam bingkai cerita yang romantis, Gibran dengan cerdik menguak permasalahan sosial yang pelik: penindasan terhadap perempuan dan ketimpangan kekuasaan.

Kisah bermula dari nasib tragis Farris Effandy dan putri semata wayangnya, Selma Karamy Effandy. Keduanya menjadi korban keculasan seorang Uskup yang haus akan kekayaan dan kekuasaan. Sang Uskup, sebagai penguasa agama, mengincar harta Farris Effandy dan kecantikan Selma untuk dinikahkan dengan kemenakannya.

“Farris Effandy adalah orangtua baik dengan hati mulia, tetapi ia tidak memiliki kekuatan. Anak perempuannya tetap patuh meski ia percaya diri dan pandai, dan ini adalah rahasia tersembunyi di dalam hidup ayah dan anak Perempuan. Rahasia itu dikuak oleh laki-laki iblis, seorang uskup yang kejahatannya bersembunyi di balik bayang-bayang ajarannya.” (hal. 15). Kutipan ini secara gamblang menunjukkan betapa rapuhnya kebaikan di hadapan kekuasaan yang disalahgunakan.

Farris Effandy memang digambarkan sebagai sosok kaya raya dengan putri yang cerdas dan cantik. Namun, ironisnya, kekayaan itu justru menjadi jembatan neraka bagi Selma. Sebab, norma sosial di Lebanon kala itu, telah dikendalikan oleh penguasa agama, membolehkan pernikahan antara perempuan kaya dan penguasa agama, tanpa memedulikan kebahagiaan si perempuan.

Di tengah bayang-bayang paksaan itu, Selma menemukan belahan jiwanya. Cinta tumbuh di antara mereka, bersemi dalam pertemuan-pertemuan malam yang penuh puisi romantis dan kemesraan. Perasaan mereka seakan melampaui segala aturan dan batasan yang dibuat manusia, tak tergoyahkan oleh norma-norma yang ada. Romantisme ini menjadi kekuatan jiwa yang tak terbendung, mengangkat mereka di atas realitas pahit.

Gibran mengatakan: “cinta adalah satu-satunya kebebasan di dunia ini karena ia begitu mengangkat jiwa sehingga aturan-aturan kemanusiaan dan gejala alam tidak membelokkan alirannya.” (hal, 1).

Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Hari yang ditakuti pun tiba. Sang Uskup, dengan tangan iblisnya, mengikatkan tali perkawinan antara Selma yang suci dengan kemenakannya yang buruk. Pernikahan ini semata-mata dilakukan demi merenggut kekayaan Farris Effandy. Sayap-sayap cinta dan kekasihnya dipatahkan secara brutal, bukan oleh takdir, melainkan oleh tradisi, budaya, dan kekuasaan agama yang korup.

Pada akhirnya, Selma hidup di bawah hegemoni laki-laki tanpa cinta, ia sengsara, ditindas layaknya seorang budak. Lebih parahnya ia tidak pernah digubris sama sekali oleh suaminya, hanya karena ia tidak begitu cepat untuk memberikan keturunan. Sebab bagi sang pemilik kekuasaan, keturunan adalah ciri abadi atas kekuasaannya.

Meskipun Selma dan belahan hatinya selalu bertemu saat satu bulan sekali, hanya untuk saling bersahut puisi romantis, menumpahkan rasa gelisah, dan ketakutan. Namun pada akhirnya, di antara kemuliaan pengorbanan dan kebahagian memberontak, hanya ditemukan satu kebenaran, yaitu ketulusan hati yang membuat keduanya indah dan mulia, ketulusan hati itu berbentuk kerelaan Selma untuk membiarkan belahan hatinya tumbuh dan menggapai cita-citanya yang luhur.

Dalam hal ini, Seakan Selma mengatakan “biarkan saja aku yang menderita, sebab kau juga sakit melihat penderitaanku, rasa sakit tidak bisa disembuhkan oleh penderitaan. Oh kekasihku, teruslah berjalan tanpa menoleh ke arahku, biarkan aku menemukan jalannya, kebebasan atau kematian.” Terlihat jelas, Selma dengan kesucian cintanya tidak ingin menarik kekasihnya dalam penderitaan yang sama.

Layaknya seorang kekasih, belahan hati Selma pun menurutinya dengan rasa hampa, gelisah, dan sakit yang menyelimutinya setiap detik. Begitu sakitknya kisah kedua insan ini, sampai-sampai malaikat pun menangis Ketika melihat dua insan yang saling mencintai tapi tak kuasa untuk saling bertahan, tangisan itulah yang kita lihat dengan bentuk hujan.

Walhasil, melalui kisah pahit Selma ini, Gibran secara tajam mengkritisi penindasan yang dilakukan oleh para pemuka agama yang menyalahgunakan wewenang dan menempatkan harta di atas kemanusiaan. Novel ini adalah kritik sunyi dari sudut Lebanon tentang bagaimana institusi yang seharusnya menjadi pelindung moral justru bisa menjadi sumber kehancuran dan ketidakadilan bagi individu bahkan kolektif.

Meskipun novel ini berhasil mengkritik penindasan perempuan oleh kekuasaan dan agama. Akan tetapi novel ini cenderung minim resolusi nyata bagi korban kekerasan. Misalnya Selma, sang tokoh utama, ia tetap terperangkap dalam penderitaan dan penindasan tanpa ada keadilan atau jalan keluar yang konkret. Ia digambarkan lebih banyak menerima dan mengorbankan diri —bahkan demi kebahagiaan kekasihnya— daripada menunjukkan upaya aktif untuk melawan. Ini berpotensi memperkuat stereotip perempuan yang pasrah dan berkorban.

Hal semisal juga, bisa bahkan sudah terjadi di lingkungan kita. Seperti itulah Ketika sebuah tindakan –sekalipun menyakitkan— yang berselimut di balik institusi dan teks suci, seakan ia adalah suatu yang wajar dan alami.

Penulis adalah mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, sekaligus santri Pondok Pesantren Ngeboran dan Alumni PP Daral Tauhid Arjawinangun, Cirebon.