Di tengah percakapannya dengan seorang gundik kaya, Minke tetiba teringat sebuah tulisan:

“Jangan anggap remeh si manusia, yang kelihatannya begitu sederhana; biar penglihatanmu setajam mata elang, pikiranmu setajam pisau cukur, peradabanmu lebih peka dari para dewa, pendengaranmu dapat menangkap musik dan ratap-tangis kehidupan; pengetahuanmu tentang manusia takkan bakal bisa kemput,” (halaman 165)

Ya, pemahaman kita akan manusia dan setumpuk persoalannya tidak akan pernah paripurna.

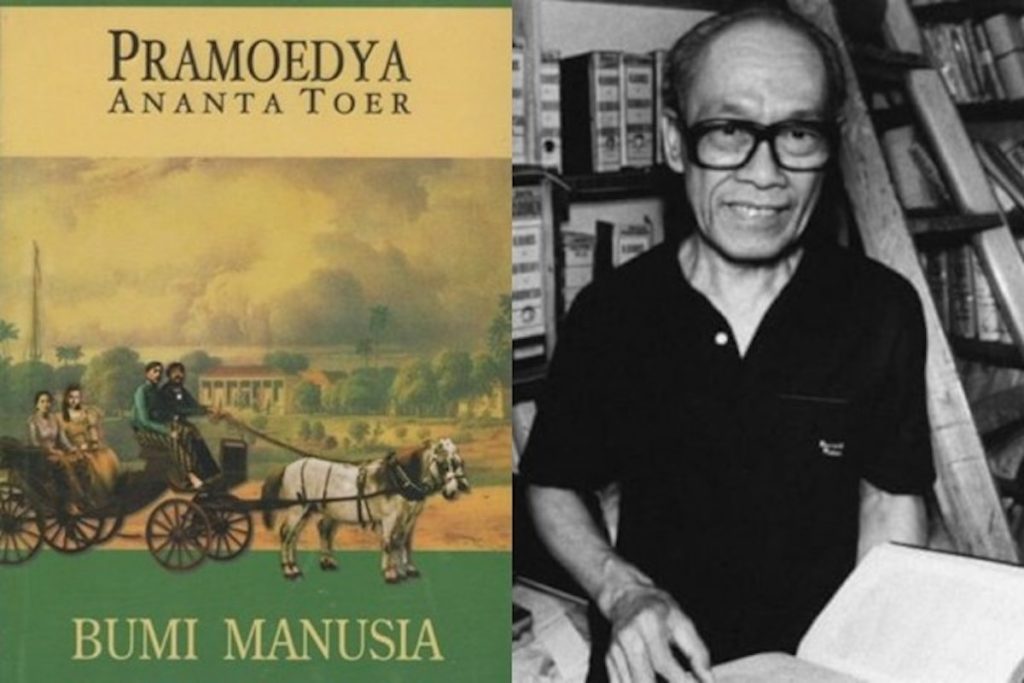

Itu juga yang menjadi inti cerita mendiang Pramoedya Ananta Toer dalam romannya yang terkenal: Bumi Manusia.

Lewat tokoh utamanya, Minke, dan interaksinya dengan para tokoh lainnya, Bumi Manusia mengajak kita mendalami pengetahuan mengenai manusia.

Dan pergumulan kita dengan manusia beserta aneka permasalahannya itu tidak berhenti pada celoteh atau ocehan yang tidak keruan.

Bumi Manusia menawarkan konsep pribadi unggul yang semestinya melekat pada diri setiap orang, terutama mereka yang mengaku terpelajar.

Adalah Minke, remaja kelahiran 31 Agustus 1880, yang menjadi petualang pencari konsep pribadi unggul itu.

Siswa Hogere Burgerschool (H.B.S) Surabaya ini tidak pernah menyangka, pertemuannya dengan seorang gundik kaya bakal memengaruhi hidupnya.

Berawal dari ajakan teman sekelasnya, Robert Suurhof, ke kediaman kenalannya yang orang Belanda peranakan di Wonokromo, Surabaya, cara pandang Minke lambat laun berkembang.

Remaja 18 tahun itu tidak pernah menyangka akan mendapati pengalaman istimewa berkunjung ke sebuah rumah megah nan luas di sebuah dusun.

Itulah kediaman Nyai Ontosoroh, seorang selir (dari hartawan Belanda) yang banyak dikagumi orang, berwajah rupawan, berusia tiga-puluhan, dan pengendali utama Boerderij Buitenzorg, sebuah perusahaan pertanian seluas 180 hektare.

Memang kehadiran Minke di sana hanya mengantarkan Robert Suurhof yang mau bertemu anak sulung Nyai, Robert Mellema.

Tetapi tanpa diduga, anak kedua Nyai, Annelies Mellema lebih suka berbincang dengan Minke ketimbang dengan Robert Suurhof yang sebenarnya menyukai Annelies.

Dan rupanya, pertemuan dengan Annelies menjadi berkah tersendiri buat Minke.

Impiannya bertemu dengan Ratu Belanda mulai tergantikan setelah menatap wajah dan penampilan Annelies yang memenuhi standar kecantikan Minke.

Rumusan cantiknya adalah letak dan bentuk tulang yang tepat, diikat oleh lapisan daging yang tepat pula, kulit yang halus-lembut, mata yang bersinar, dan bibir yang pandai berbisik.

Itu semua ada pada diri Noni Belanda yang berdiri di hadapannya.

Apalagi diketahui kemudian, Annelies yang kelakuannya kebocah-bocahan di hadapan mamanya itu bisa mengatur pekerjaan pertanian yang begitu banyak, menunggang kuda, dan memerah susu sapi.

Ditambah lagi ia mendaku dirinya sebagai seorang Pribumi meskipun ia adalah Noni Belanda Peranakan.

Perempuan yang usianya empat tahun lebih muda dari kakaknya Robert Mellema itu kian memesona Minke setelah ia mengeluarkan kalimat penunjuk pribadi unggul saat mengungkapkan alasannya harus berbuat baik kepada hewan seperti yang ditanyakan Minke.

Kau harus berterimakasih pada segala yang memberimu kehidupan, sekali pun dia hanya seekor kuda (50)

Barangkali keistimewaan itu juga yang memberanikan Minke mencium Annelies di pertemuannya yang pertama tersebut.

Dan Annelies tampak tidak keberatan dengan laku lancang itu lantaran ia sendiri juga diam-diam mencintai Minke.

Namun yang membuat Minke terkagum-kagum bukan cuma penampilan Annelies yang gemilang, melainkan kehadiran sosok mama Annelies, Nyai Ontosoroh.

Wanita bernama asli Sanikem itu dandanannya rapi, wajahnya jernih, senyumnya keibuan, riasnya sederhana, kelihatan manis dan muda, berkulit langsat, dan bahasa Belandanya baik.

Padahal ia cuma seorang gundik, seorang nyai dari hartawan Belanda yang dianggap tidak mengenal perkawinan syah, melahirkan anak-anak tidak syah, sejenis manusia dengan kadar kesusilaan rendah, menjual kehormatan untuk kehidupan senang dan mewah.

Tetapi bagaimana mungkin Nyai itu mampu menuturkan bahasa Belanda yang fasih, baik, dan beradab, bahkan sikapnya pada anaknya halus dan bijaksana, serta terbuka?

Kategori yang sangat jauh dari wanita Pribumi kebanyakan pada zaman itu. Pantas kiranya jika Minke merasa dirinya berada dalam genggamannya.

Seorang gundik yang biasanya bertingkat susila rendah, jorok, tanpa kebudayaan, dan perhatiannya hanya pada berahi semata, ternyata tampak terpelajar, cerdas, dan dapat melayani beberapa orang sekaligus dengan sikap yang berbeda-beda.

Anggapan negatif itu juga yang kemudian membuat Minke mendapatkan teguran dari tetangganya yang juga kompanyonnya dalam berusaha, Jean Marais:

Seorang terpelajar harus juga belajar berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan … Tak pernah aku mengadili tanpa tahu duduk perkara (77)

Dengan kalimatnya itu, Jean Marais menghendaki Minke untuk mempertimbangkan secara jernih pendapat umum yang beredar.

Pendapat umum perlu dan harus diindahkan, dihormati kalau benar, kalau salah, mengapa dihormati, diindahkan? Ikut dengan pendapat umum yang salah juga salah (77)

Bahkan pada kesempatan lain, Jean Marais menuntut sikap pribadi unggul yang lebih jauh kepada Minke agar ia bertindak selaiknya orang yang memiliki ilmu.

Kaupun termasuk terpelajar Pribumi pertama-tama, perbuatan baik dituntut dari kau, kalau tidak, terpelajar Pribumi sesudahmu akan tumbuh lebih busuk dari kau sendiri (274)

Tumpukan kalimat bijak yang keluar dari mulut Jean Marais memang buah dari pengalaman hidupnya yang melimpah.

Pernah belajar di Sorbonne dan menjajakan lukisan di Paris, penyuka tantangan dan petualang bumi manusia itu akhirnya harus bergabung dengan Kompeni agar bisa membiayai hidupnya di Hindia Belanda.

Pengalaman sebagai tentara yang diterjunkan di Aceh itulah yang membawanya pada sebuah kesimpulan bahwa warga Pribumi sangat memegang teguh hak-haknya.

Mereka membela apa yang mereka anggap jadi haknya tanpa mengindahkan maut, mereka kalah tapi tetap melawan, melawan dengan segala kemampuan dan ketakmampuan (87)

Dan benar saja, orang memang harus adil sejak dalam pikiran. Keistimewaan yang dimiliki Nyai Ontosoroh rupanya tidak serta merta terberi begitu saja.

Sama dengan Jean Marais yang memperoleh ilmu dari pengalaman hidupnya, Nyai pun peka pada pelajaran hidup yang ia dapatkan dari lingkungan sekitarnya.

Hidup bisa memberikan segala pada barang siapa tahu dan pandai menerima (105)

Bahkan tanpa ragu, meski secara tidak langsung, ia sindir anak sulungnya Robert Mellema yang tidak mau meneruskan sekolah, tidak mau bekerja dan hanya memikirkan sepakbola, berburu, dan berkuda.

Berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri bersuka karena usahanya sendiri dan maju karena pengalamannya sendiri (59)

Kalimat itu juga yang secara langsung ditujukan kepada Minke yang tidak hanya menjalankan aktivitas sebagai siswa sekolah menengah tetapi juga menyambi sebagai penjual perabot rumah tangga dan penulis artikel untuk koran.

Suatu kebiasaan yang kemudian mengantarkannya pada suatu sikap tegas untuk menjadi manusia merdeka.

Aku tidak suka jadi pejabat, aku lebih suka bebas seperti sekarang ini (157) …

duniaku bukan jabatan, pangkat, gaji, dan kecurangan, duniaku bumi manusia dengan persoalannya (186)

Kalimat yang meluncur itu seperti mau melawan takdir.

Ya, Minke dengan darah raja-raja Jawa yang mengalir di tubuhnya sebenarnya anak seorang bupati.

Dan sudah sepatutnyalah bila kemudian ia melanjutkan tahta ayahnya kelak.

Bahkan karena pola pikirnya itu, Minke terlibat perdebatan kecil dengan bundanya yang selalu menoleransi cara pandang Minke yang dianggap telah jauh dari tradisi Jawa.

“Yang dibantahnya sekarang hanya yang tidak benar, Bunda,”

“Itu tanda kau bukan Jawa lagi, tak mengindahkan siapa lebih tua, lebih berhak akan kehormatan, siapa yang lebih berkuasa,”

“Ah Bunda jangan hukum sahaya, sahaya hormati yang lebih benar,”

“Orang Jawa sujud berbakti pada yang lebih tua, lebih berkuasa, satu jalan pada pengujung keluhuran, orang harus berani mengalah Gus,”

“Yang berani mengalah terinjak-injak Bunda,” (193)

“Bunda tak hukum kau, kau sudah temukan jalanmu sendiri, bunda takkan halangi, juga takkan panggil kembali, tempuhlah jalan yang kau anggap terbaik, hanya jangan sakiti orang tuamu, dan orang yang kau anggap tak tahu segala sesuatu yang kau tahu,” (194)

Kalimat terakhir itu sungguh menyentak Minke.

Pengetahuannya yang luas dalam segala hal memang menuntut penyingkapan atas kebenaran.

Namun kebenaran itu tidak sepantasnya jadi alat untuk menyakiti mereka yang belum mengetahuinya.

Memang benar-benar bijak bunda Minke. Sikap itu terlihat kala ia kembali menasehati Minke agar menjadi terpelajar yang tahu batas.

Gus, semakin tinggi sekolah bukan berarti semakin menghabiskan makanan orang lain. Harus semakin mengenal batas. Kalau orang tak tahu batas, Tuhan akan memaksanya tahu dengan caraNya sendiri (189)

Tetapi kemudian, yang sungguh-sungguh menyentak hati Minke adalah sindiran dari Miriam, anak bungsu Tuan Asisten Residen Herbert de la Croix, yang ditemuinya usai penobatan ayah Minke menjadi Bupati.

Seorang pribumi yang mendapat didikan Eropa, bagus, dan sudah begitu banyak kau ketahui tentang Eropa, mungkin kau tak tahu banyak tentang negerimu sendiri, barangkali (211)

Sepotong kalimat yang seolah membenarkan pendapat ibunda Minke yang memintanya agar lebih mengenal bangsanya dan tidak menyakiti mereka yang belum mengetahui kebenaran.

Sebab dari perkenalan yang baik itu, muncul pemahaman dan kehendak untuk berkontribusi positif pada bangsanya.

Manusia dinilai dari prestasinya, dari apa yang dipersembahkannya pada sesamanya (433)

Begitulah Minke dan interaksinya dengan para tokoh lain, secara tidak langsung, merumuskan konsep pribadi unggul.

Sebuah konsep yang coba ditawarkan di zaman pendudukan Belanda, kala Indonesia masih bernama Hindia Belanda.

Pribadi unggul yang tidak merasa inferior terhadap bangsa Eropa dan mengadopsi serta mengadaptasi gagasan modern yang baik untuk kemajuan bersama warga Hindia Belanda.

—–

Bumi Manusia

Penulis: Pramoedya Ananta Toer;

Penyunting: Astuti Ananta Toer;

Perancang Sampul: Nadia;

Tebal: 551 Halaman;

Penerbit: Lentera Dipantara;

Tahun Terbit: November 2015 (Cetakan ke-21), pertama kali terbit pada 1980 oleh Penerbit Hasta Mitra;

ISBN: 978-979-97312-3-4

sumber gambar: IDN Times